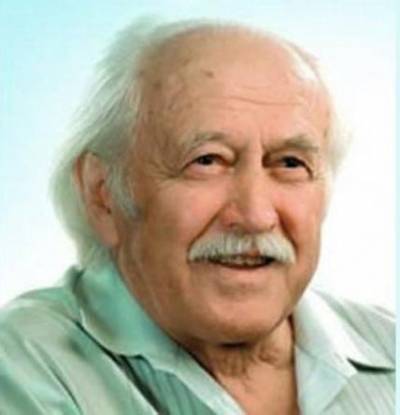

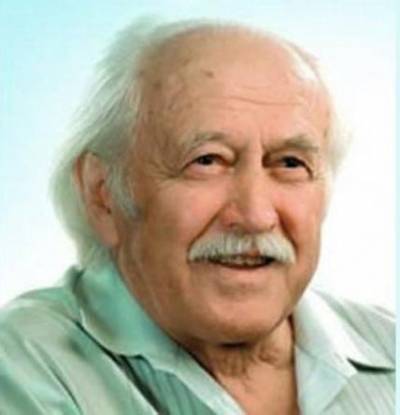

У достопочтенного

и всеми обожаемого Козьмы Пруткова есть замечательные слова о том, что человек

«проходит жизнь, как огород, наперед зная, что кой-где выдернется ему репа, а

кой-где и редька». Именно эту сентенцию незабвенного мыслителя и доброжелателя

более всего любит актер Государственного академического театра русской драмы

им. М. Ю. Лермонтова, он же народный артист Казахстана Гавриил БОЙЧЕНКО. За шестьдесят

лет своего пребывания на сценическом поприще он не раз прочувствовал на себе

неоспоримость этого высказывания, и актерское лукошко его буквально переполнено

дарами агрономического искусства под названием «театральная жизнь». Кое-какими

из них он делится с нами сегодня. И

начинает с только что взращенного плода. У достопочтенного

и всеми обожаемого Козьмы Пруткова есть замечательные слова о том, что человек

«проходит жизнь, как огород, наперед зная, что кой-где выдернется ему репа, а

кой-где и редька». Именно эту сентенцию незабвенного мыслителя и доброжелателя

более всего любит актер Государственного академического театра русской драмы

им. М. Ю. Лермонтова, он же народный артист Казахстана Гавриил БОЙЧЕНКО. За шестьдесят

лет своего пребывания на сценическом поприще он не раз прочувствовал на себе

неоспоримость этого высказывания, и актерское лукошко его буквально переполнено

дарами агрономического искусства под названием «театральная жизнь». Кое-какими

из них он делится с нами сегодня. И

начинает с только что взращенного плода.

- Это очень приятная, сердцу любезная репка в образе

хозяина ночлежки Костылева из премьерного спектакля по пьесе Горького «На дне»,

- говорит Гавриил Моисеевич. – Пусть не центральная, но очень жизненная,

психологически наполненная роль. Такой трагикомический старичок. Он то

распорядитель судеб постояльцев, то обманутый муж-страстотерпец. А, в общем,

такой же несчастный, как и все обитатели дна.

- Персонаж этот

увенчал ваш сценический юбилей. Представляю, сколько ему подобных прошло через

вас!

- Около двухсот. Причем, самых разных по характеру,

темпераменту, возрасту, национальности, образу жизни, своим целям и

устремлениям, по профессии и взглядам на жизнь. Всякий раз это удивительная

ходьба в незнаемое. А самый первый герой был предвестником моего вступления на

театральную стезю.

- Это

каким же образом?

- Мне было шестнадцать лет, мы жили в Ессентуках, и я

работал киномехаником. В то лето к нам приехал Ставропольский краевой

драматический театр, и у них заболел артист. Наш художник, который делал афиши

и для театра, говорит: «Иди выручи их, ты же вечно какие-то клоунады

устраиваешь. Я сказал, что ты все сыграешь, что им надо». Спектакль назывался

«Песня о черноморцах». Пока шла репетиция, я был в зале, и рядом сидящий артист

сказал, что осенью в театре открывается студия. «Если хочешь, поговори с

режиссером - может, возьмут». Вечером я изображал немца, который охраняет

пленных советских моряков. Стою с винтовкой, каска у меня на голове ходуном от

волнения ходит, а я сам думаю: повезет мне или не повезет? После спектакля

нахожу режиссера: «У вас вроде студия открывается, могу ли я в нее поступить?».

«А ведь именно это я и хотел вам предложить». Вот вам и репка! Я тут же написал

заявление. Два вечера на сцене в качестве часового заменили мне вступительный

экзамен.

- Сдал, как говорится, натурой?

-

Именно так. А театр, в чью студию меня взяли, и откуда начался мой актерский

путь, носил, как и наш, сегодняшний, имя Лермонтова. Может, я что-то и придумываю,

но в этом, мне кажется, есть особый знак судьбы.

- Однако в вашем

послужном списке после драматического театра числится ТЮЗ.

-

Да, я мечтал о детском театре, хотя видел до этого всего лишь один грозненский

ТЮЗ. Сам-то я еще в школе куклами занимался, «Сказку о попе и работнике Балде»

в четвертом классе ставил, попа в ней играл. А то перчаточных кукол делал,

петрушек. Окно на веранде одеялом завешу и представляю разные сценки для

бабушек и ребятишек. Кино на улице крутил, когда еще и диафильмов-то не было. Я

их сам рисовал. Все больше про Чапаева.

Во дворе на стенке сарая мать выбелила мне экран, и я показывал на нем сюжеты.

Занимался самодеятельностью – что-то

ставил, что-то играл. В войну, во время допризывной подготовки на сборах

концерт устроил. Я там фюрера играл – сатирический образ такой. И когда мне

удалось попасть на театральную биржу в Москву, то стал искать тюзовского

режиссера. Им оказался иркутчанин Семен Савельевич Казимировский. Он тут же

отсчитал мне деньги и сказал: «Быстро беги на вокзал, бери билет на Иркутск, и

чтоб я завтра тебя на бирже не видел!». Боялся, что меня у него уведут, а я

радовался, так как нашел то, что искал. Нам обоим перепала в лукошко желанная

репка, и на этом везении мы работали семь лет в полное удовольствие.

- Первая успешная

роль, которая вам запомнилась?

- Еще, будучи студийцем, я году в сорок пятом (теперь это

уже прошлый век) сыграл в Ставрополе Радика Юркина из «Молодой гвардии». Ну как

не запомнится такое – когда в финале расстреляли молодогвардейцев, стоит

обелиск, и я с автоматом, уже в партизанах, говорю трогательные, пронизывающие

слова о их мужестве, о том, что мы должны за них отомстить. Я произносил эту

пылкую, идущую от сердца речь, и зал вставал. Вставал, потому что война была

еще ощутимой, еще не пережитой реальностью, и все воспринималось на живом

нерве. Кстати, «Молодая гвардия» - вещь для меня особая. По мере моего

взросления я играл в ней трижды – Радика, Сергея Тюленина и генерала Клера.

Среди множества ролей в Иркутске я очень любил

Иванушку в «Василисе Прекрасной». Играл тогда с Лидией Александровой, женой

Петра Дубовцева. Оба они, как и я, перекочевали в алма-атинский ТЮЗ. Но это

было потом. А тогда там же была история с Лениным. Их, вождей пролетариата,

появилось в те поры невероятное

множество. Только в нашей иркутской постановке «Именем революции» было два

Владимира Ильича и два Феликса Эдмундовича. Прежде чем утвердить исполнителей, худсовет устроил

просмотр. Состязались два ветерана и - мы, молодые, на прицепе, на прихлопе. Те

двое – основной состав, не первый раз в этой теме. А мы… мы так, сами по себе.

Правда, объявился там один журналист-любитель – он вызвался две сцены Ленина с

детьми подготовить. И вот сдача. Играют они - конечно, мастадонты. Все

тщательно отработано. А после них для очистки совести члены комиссии взялись

смотреть и нас. Посмотрели. Пошли заседать. Заседают. Сидим, ждем. У нас надежд

никаких – так, для острастки. Наконец выходит кто-то из них и объявляет: «По

постановлению худсовета премьеру будут играть Бойченко – Ленин и Рощин –

Дзержинский!». То есть, нас утвердили дублерами. Тут, как говорят, кому репка,

а кому редька!

Потом

был у меня Ленин и в алма-атинском ТЮЗе

– в спектакле «Сквозь грозы». Помню, журналистка одна взялась об том написать.

Она тщательно изучала меня на представлениях, потом попросилась домой, долго

обо всем расспрашивала, все до деталей записывала и удивлялась, удивлялась.

Потом не выдержала, встала и ну ощупывать мою голову. «Дайте, - говорит, - я

посмотрю строение вашего черепа. Ведь Ленина играть, надо вровень с ним быть!».

- Ну и что анатомическое исследование?

- Слава Богу, я остался цел, да и

статья как будто появилась.

- Вы всегда,

насколько я знаю, вели кружки, организовывали студии. То есть, занимались

театральной педагогикой. А в восьмидесятые годы прошлого века на всю Алма-Ату

гремел Народный театр, которым вы руководили во Дворце железнодорожников.

- Да, этой деятельности я не оставлял никогда. Иначе на

наши зарплаты нам было бы не прожить. Но деньги деньгами, а, в общем-то, это

было больше для души. И особое удовольствие я получал, занимаясь с ребятами.

Вот там-то, как ни странно, я и выдернул самую главную и самую значимую для

себя репку. Как говорится, по вкусу. Еще живя в Иркутске, вел я в одной школе

кружок и поставил там «Снегурочку» Островского. Снегурочку эту играла такая

милая и очаровательная Любаша, которая со временем стала мне женой. Она тоже

подалась в артистки, и мы ездили с ней по городам и весям, пока не приземлились

сорок два года назад здесь, в Алма-Ате.

- То есть, вы

воспитали преданную театру жену?

-

И не только жену, но и нашу дочь. Конечно, жизнь артиста - далеко не репка. Но

коли ей так сладко, пусть кушает на здоровье.

- Начиная с «Оперы

нищих» Брехта, где дебютировала дочь ваша Оксана, вы работаете с ней в одном

коллективе нашего Лермонтовского театра. Волнуетесь за нее?

-

Вы знаете, она мне запрещает смотреть свои спектакли. Сейчас даже в

«Королевских играх» стоит мне появиться за кулисами, она тут же: «Ну, чего ты,

чего? Не мешай мне работать!». У нас с ней железный договор: я к ней никакого

отношения в искусстве не имею. Хоть мы и династия теперь. Кроме ген, все

остальное в ее руцех. Прямым партнером моим она еще ни разу не была. А вообще я

считаю, что она артистка лучше, чем я. Ведь ее жизнь проходила в театре, и она

сызмальства знает его до мелочей. Мне же он был внове, и я смотрел на все

удивленными, широко раскрытыми глазами. Я же по матери из терских казаков, а

отец был отчасти украинец. Я и разговаривал как разговаривают гарни хлопчики.

Вот такой я пришел в студию, где бедные педагоги ломали меня. И я, конечно,

благодарен им за то, что они сделали мне нормальную речь.

- Не знаю, кому как, а мне очень запомнился ваш

тюзовский барон Мюнхаузен.

-

О, это репка моя центровая. А выращивал ее Рубен Суренович Андриасян по пьесе

Горина «Самый правдивый» когда был главным режиссером ТЮЗа. Спектакль этот нам

обоим очень дорог, как дороги шукшинские

«Два выстрела». Я играл там Никитича, этого замечательно колоритного старика из

сибирской тайги. Но если Шукшин писал его со своего отца, то для меня прообразом

Никитича был мой отец. У меня так и стоял он перед глазами – немногословный,

основательный во всем и все понимающий, народной мудростью наделенный человек.

Я все вспоминал, как он, узнав, что я собрался поступать в театральную студию,

только что и сказал: «Так что же ты всю жизнь, как в детстве, куклаков будешь

показывать?». Да, папа, так я их и показываю!

- Замечательные

куклаки! Взять хотя бы царя из «Федота-стрельца – удалого молодца» Леонида

Филатова. Какой там многогранный царь у вас - как говорится, на все времена!

-

Ну да, тут тебе и хрестоматийный русский царь, и император Павел, Сосо

Виссарионович и кукурузник Никита, горячо любимый Леонид Ильич и великий

перестройщик Михаил Сергеевич. И все интересно, все на едином дыхании! Такой

каскад перевоплощений не каждый день перепадает.

- Вспоминать ваши

роли можно бесконечно, и все в удовольствие. Как пройти, скажем, мимо Никоса

Белояниса в «Человеке с белой гвоздикой» нашего алма-атинца, в прошлом загранжурналиста

и разведчика Николая Гусева? Как не вспомнить дедушку в спектакле «Мой брат

играет на кларнете", Кутейкина в «Недоросле», розовских, вампиловских героев, многочисленные роли в детских

спектаклях, ну и, конечно, Короля из шварцевской «Золушки»! По детскому зрителю

тоскуете?

-

Конечно, ведь он самый лучший, искренний и самый непосредственный. Ребятишки

включаются в ход событий тут же, особенно если ты им помогаешь. Во время

действия я выходил в зал, подсаживался к ним, разговаривал, и все они были

участниками происходящего. Там стражники тоже по всему залу ходили, искали

сбежавшую с бала Золушку. «Привратники Сказочного королевства, слышите меня?».

«Слышим, слышим, ваше величество!». «Не пробегала ли тут девочка в одной

туфельке?». «А-а-а, сколько туфелек?». И ребятишки все уже в материале, готовы

на все: подсказывают, содействуют, делают то, что надо. Хочешь-не-хочешь, а ТЮЗ

этим хорош. Не всякий, правда, а тот, который был. Который отвечал тем

принципам и задачам, что закладывались Наталией Сац. Сознавать, что такого

ТЮЗа, который числился в пятерке лучших детских театров Советского Союза и где

шла четко дифференцированная, целенаправленная работа со зрителями всех

возрастов, сегодня нет – самая что ни на есть горькая редька.

- Но вы уже десять лет играете в театре

имени Лермонтова.

- И делаю это с

удовольствием. Рубен Суренович Андриасян, с которым много было сделано когда-то

в ТЮЗе, не дает мне застояться и здесь. Я занят как в комедиях, так и в

серьезных спектаклях. Князь из «Талантов и поклонников», доктор Баланцони в

«Венецианских близнецах», Муромский из «Свадьбы Кречинского», Пичем из «Оперы нищих», Дункан в «Макбете»,

советник в «Снежной Королеве», король в «Хрустальном башмачке», первый актер в

«Гамлете», вот теперь еще Костылев в горьковском «На дне»… Думаю, всего этого

не так уж мало.

- Во времена

существования нашего большого многопрофильного и многопрограммного Казахского

радио вы были на нем одним из ведущих актеров.

- Вот еще одно больное место. Я говорю о

перерождении этого могучего организма, если не сказать, о разрушении его. И то,

что было тогда для всех казахстанцев желанной, очень познавательной, несущей

добро и воспитующей репкой, переросло в развлекательную, нередко безграмотную

редьку. А ведь было все: полноценная проза, высокая поэзия, великолепная

публицистика, каждодневный сказочный блок и учебные передачи, художественное

чтение и полнометражные часовые радиопьесы. Никаких тебе бездумных фитюлек. Наше

радио считалось едва ли не лучшим в Союзе, здесь работали люди высочайшей

квалификации – режиссеры Евгений Федорович Патрушев, Людмила Астафьева, Евгений

Голосков, редакторы Юра Егоров, Илья Синельников. К созданию передач привлекались

лучшие актеры. Взять, скажем, Нэльскую, которая делала на радио все, что

угодно. Надо дверью заскрипеть, она заскрипит, надо привидение изобразить, ее

фантазии и на это хватало. Я горжусь, что был в числе этих лучших. Я делал все,

что мог, до самого последнего.

- Да. От души и

бескорыстно. Говорю это как бывший работник литературной редакции, у которой с

наступлением перестройки не из чего было платить гонорар таким, как вы,

нештатникам, без коих мы не могли обойтись. Низкий поклон вам, Гавриил

Моисеевич, как и вашим коллегам - Юрию Николаевичу Капустину, Лие Владимировне

Нэльской, Юрию Борисовичу Померанцеву, Геннадию Николаевичу Балаеву и другим. А

теперь мне хотелось бы полюбопытствовать: какая ситуация из вашей богатой

событиями жизни памятна вам более всего?

-

Наверное, мои первые гастроли. И не потому, что они были первыми по окончании

студии. Отправились мы в них, как всегда, в мае всем коллективом

Ставропольского театра. С транспортом было не ахти, и нас погрузили в поезд

Невинномыск – Минводы - Ессентуки. Состав его был не большой, но очень

интересный: паровоз, за ним платформа с лесом, потом наш актерский вагончик и

еще платформа с лесом. Ну,

ладно. Едем. Спим. И вдруг часа в четыре утра вбегает наш администратор

Залесский и что есть силы кричит на весь вагон: «Спите! Чего тут спите?

Подъем!». Мы все повскакивали. «Всем встать! Не спать!». «Костя, ты что, с ума

сошел? Что случилось?». «Подъем, говорю! Победа!». Нас как сдунуло с постелей,

и все к окнам. А там!.. Поселочки маленькие, расстояния коротенькие,

остановочки небольшие. Но на каждом полустанке знамена, пляски, песни, смех и

ликование. Ну, и мы на остановке вылетели, быстро веток наломали, между бревен

на обеих платформах понавтыкали, свой вагон тоже как на Троицу, разукрасили.

Ну, а жители полустанков до Ессентуков нас, ликуя, провождали. Так и запали мне

в память эти наши гастроли на фоне самого радостного из дней страны нашей - Дня

Победы.

- Вы сказали, что

родители ваши не имели никакого отношения к искусству. Так откуда же в вас этот

дар?

-

Да кто его знает! Ну, разве от того, что отец, будучи кучером, возил артистов с

вокзала до театра, и будто раз даже самого Шаляпина! «Не знаю, - говорит, -

правда это или нет, но будто бы его!».

- То, что вы рождены были для театра,

это понятно. А вот какую-нибудь байку, связанную с этим, рассказать про себя можете?

-

А почему бы нет! Когда я, живя еще в Ессентуках, работал киномехаником, у меня

был напарник Мишка. И вот однажды я смастерил сам себе Звезду Героя Советского Союза. Сам нашел

металл, сам полировал его, подгонял, потом колодку материей нашивал, красками

раскрашивал. Словом, настоящая Звезда. Прикрепив ее на куртку, я пришел на

работу. «Ой, - говорит Мишка, - это откуда?». «Да так, - отвечаю я, - вот взял

да и сделал». Очень уж подивился он, потом снял ее с меня, прицепил на грудь и

воображает из себя награжденного. А у нас там своя внутренняя сигнализация была

такая – билетеры, что внизу, кнопочку нажимают, и в нашей кинобудке звоночек

раздается. Значит, пора фильм запускать. А тут не звонят и не звонят. Я

чувствую, что мы уже крепко опаздываем, а связи с ними все нет и нет. А чтобы

выяснить, в чем дело, надо было выбежать во двор и у билетеров спросить, почему

не начинают сеанс. Я говорю: «Мишка, ты давай быстро спустись к ним, узнай, что

там такое?». И он как был с этой самой прицепленной Звездой, так и бросился

туда. А в войну – все ведь это происходило в 43-м году! - патрули были ой какие

строгие, не то, что сейчас! И вот он прибегает туда, спрашивает, в чем дело, а

там как раз эти самые патрули. Смотрят на него и недоумевают – как это у пацана

«Герой Советского Союза»? Тут, мол, что-то не так! И заграбастали его. Привели

к себе в отделение, сняли с него Звезду – где взял, откуда? И он им все как было

без какой-либо утайки рассказал. Ну, рассказал да и рассказал! Отработав все

сеансы, мы спокойно разошлись по домам. А утром приходит ко мне участковый и

забирает в милицию! Приводит в свой кабинет, садится, выдвигает ящик стола, а

там целая куча грецких орехов. Берет один из них и снова задвигает ящик. Орех

жах – и треснул! Разломил он его и смотрит на меня испытующе – на психику мою

действует. Потом достает бумагу, к которой подколота моя Звезда, и протокол

задержания Мишки. «Твоя, - спрашивает строго, - работа?». «Моя», – говорю. «Ну и что это?». «Да ничего,

- отвечаю, - это ж бутафорское изделие!». Сказал про бутафорию и пошел

фантазировать! «Я, знаете, тут решил поступать в театральную студию и подумал:

а вдруг во время сдачи экзаменов мне пригодится то, что я умею делать всякие

такие штучки? Надев эту Звезду, я могу, скажем, прочесть монолог одного из

героев-панфиловцев или бесстрашного защитника Сталинграда. Ну, а если решат

вдруг ставить спектакль про сегодняшнюю войну, то она тем более не помещает!».

Послушал меня милиционер, и словно отлегло у него от души. Видит же, что действительно

сделано это пацанячьми руками. Ну да, конечно, для сцены! Не ходил же я с ними

по базару, не спекулировал. «Ладно, - говорит, - иди работай. И дай бог тебе в твою студию

поступить!».. Отпустить-то он меня отпустил, а Звезду у себя оставил. Наверное,

там, в Ессентуках она в архиве городском лежит. А я что? Я немного погодя

действительно, как сам себе придумал,

был принят в театральную студию.

Вообще-то

любовь к лицедейству подводила меня не раз. И то, о чем я расскажу сейчас, – из

того же военного времени. И назвал бы я это свое повествование – «К девочкам

сходили». Хотя…

Нет,

ничего такого вроде всем известной по книге Александра Фадеева подпольной

организации «Молодая гвардия» у нас не было. А даже если и было, мы, мальчишки,

об этом не знали. Ессентуки наши были тогда восемь месяцев в оккупации, это

потом уже немца, слава богу, прогнали. А раз оккупация, значит комендантский

час. Хождение до девяти часов вечера. Но запреты запретами, а у нас, пацанов

лет пятнадцати-шестнадцати, своя жизнь! И вот договорились мы как-то ввечеру к

девочкам пойти. Ну, а мне же надо, чтобы что-то было необычное! И я тут же сам

себе склеил из ватмана цилиндр, тушью черной его вымазал и одел. Акварельной

краской усики нарисовал. Слов нет – опереточный герой! Ну, а Мишке вывернул

шубу свою – зима все-таки, холодно, и что-то сногсшибательное нацепил на нее.

Третьему - Володбке - бороду нарисовал.

И пошли к девочкам развлекать их. Просто в другой проулок. Побалдели там, повеселились,

и не заметили, как все вдруг стало затихать кругом. Комендантский час подступал,

а значит, уже и домой пора. А темнота кругом, и три мужичка идут - полицаи. С

винтарями и фонариком. «Стоп! – подходит один. - Кто такие?». В лицо светит. А

тут перед ним я - красавец в цилиндре! Он напарнику своему – «Иди сюда! Смотри,

шпиона поймал!». И повели нас всех в комендатуру. А там была ниша, столбы и

дверка маленькая. Как за решеткой. Сначала подвели к столу начальника. «Это что

– диверсанты?» - спрашивает он. Видит, конечно, что пацаны. «Значит так, -

говорит, - посидите здесь до утра. Ничего не снимать, ничего с лица не стирать,

фриц придет, пусть посмотрит». И нас в эту кутузку. Сидим. Через какое-то время

приходит еще один полицай, и тот, что задержал

нас, говорит: «Василий, пойди посмотри - мы диверсантов поймали». Василий подходит

– «Мишка, ты, что ли? Гаврюшка, Володька, вы че?». «Да ну, - говорим, - мы ходили

дурака валяли, а нас задержали». «Ну идиоты!» – восклицает Василий и бросается к

начальнику. Он, Василий, с соседней улицы. Полицай откровенный, но нас всех

пацанов знал. «Да это же, - говорит, - все они с нашего квартала. Этот Малахов,

этот Бойченкин, а этот Ивановых сын. Отпусти их, ну чего ты! Балуются ребята, вишь,

как вырядились, как намазюкались! Я-то их знаю». А мы слышим все. «Ну, а что

делать с ними будем?» – спрашивает начальник. «Да дай ты им по плети, и пусть

идут по домам!». «Ладно». Открывает дверку: «Выходите!». Сам встал у двери с

плетью и каждому свою порцию и – айда! Мы как рванули! От радости долго

опомниться не могли. Вот такие герои мы были. Вырвались! А ведь все могло

прийти полицаям этим в голову – шлепнули бы, и все, хотя там, в наших

Ессентуках разведывать нечего было, кроме

нарзана. Но ведь опять же – а с чего это мне взбрело в голову

загримироваться и попереться выдрющиваться. Это не дурь, это сидело актерство в

человеке!

И вот

уже 60 лет, как Гавриил Моисеевич впервые ступил на театральную сцену, и с тех

пор ни одного дня не жил без нее. Представляете, сколько огородной продукции,

то есть репок и редек!

2007 год. |